犬のヘルニアってご存知ですか?

私の知り合いが飼っているミニチュアダックスフントが、ヘルニアで歩けなくなってしまい手術をしました。でも、わんちゃんと飼い主さんの頑張りと治療のおかげで歩けるまで改善しました。

幸いラテとマロンはなったことはないのですが、どのわんちゃんもなりうる身近な症状です。症状の進み具合によっては、手術が必要になります。

もし自分の犬がヘルニアになってしまったら?! 自宅でマッサージはできるの? ヘルニアを予防する方法は?

そんなみなさんの不安を解消し、疑問にお答えします。犬のヘルニアのことを理解して、万が一に備えておきましょう! 「すでにわんちゃんがヘルニアになってしまった…」とお困りの方にもきっと役立つ情報です。

犬のヘルニアって?

そもそも「ヘルニア」とは、「体内の臓器が本来あるべき場所から飛び出してしまった状態のこと」を言います。

- 椎間板(ついかんばん)ヘルニア

- その他の器官がはみ出たヘルニア(足の付根の鼠径(そけい)ヘルニアなど)

- 頸部(けいぶ)椎間板ヘルニア

- 胸部(きょうぶ)椎間板ヘルニア

- 腰部(ようぶ)椎間板ヘルニア

ヘルニアの中で最も症状が多く発生するのは、胸部椎間板ヘルニアと腰部椎間板ヘルニアです。

では「椎間板」とは何でしょうか?

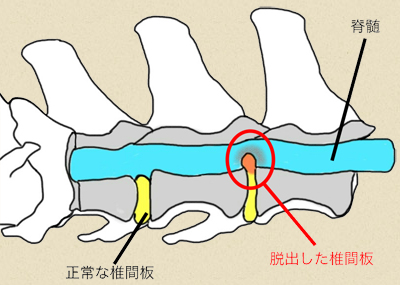

犬の背骨(首~しっぽまで)の骨は1本の長い骨ではなく、一つ一つの小さな骨が何個も積み重なって構成されています。その骨と骨の間には「椎間板」というクッション材があり、骨への衝撃を吸収する役割を果たしています。

引用:パティ動物病院

「椎間板ヘルニア」とは、椎間板が何らかの原因で飛び出してしまい、「脊髄(せきずい)」という椎間板の近くを通っている神経を圧迫してしまう症状です。これが腰部で起こると下半身に痛みや麻痺が出て、症状がひどい場合は歩けなくなってしまいます。

今回は、「腰部ヘルニア」についてお話していきますね。(以下、「椎間板ヘルニア」もしくは「ヘルニア」と略します。)

犬がヘルニアになった場合の症状は?

- 抱っこや背中を触った時にキャンと鳴く

- 散歩に行きたがらない

- ブルブル震える

- 後ろ足をひきずる

- おしっこがうまくできない、漏らす

こういった症状が見られたらヘルニアの可能性を疑い、すぐに獣医さんに診てもらいましょう。特に足をひきずったりおしっこを漏らす場合は重度の可能性が高いため、早急に対処が必要です。

- グレード1:痛みがある、麻痺はなし。背中を丸める、体を触られるのを嫌がる

- グレード2:麻痺が出る。自分で歩くことはできるがふらつく

- グレード3:後ろ足を動かすことはできるが、歩けない。自分でおしっこは可能

- グレード4:後ろ足が動かない。自分でおしっこができない

- グレード5:完全麻痺状態。痛みがまったくわからない

一般的にグレード1,2は内科療法(投薬)を行うことが多く、グレード3以上になると外科療法(手術)が必要になる可能性があります。

最初にお話した私の知り合いのミニチュアダックスフントの場合は、急に元気がなくなり、背中を触った時にキャンと鳴いたりブルブル震えたそうです。どこかおかしいと思いすぐに病院へ連れて行ったところ、ヘルニアと判明したそうです。

ヘルニアは早急な発見と対処が必要です。わんちゃんの様子を普段から観察し、飼い主さんが小さな変化にいち早く気付いてあげることが大切ですね。

犬のヘルニアの主な原因は?

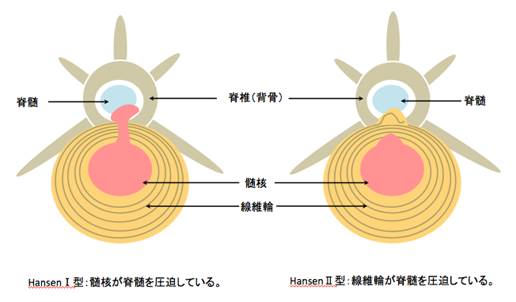

まず、椎間板は外側が「線維輪(せんいりん)」という組織で、内側はゼリー状の「髄核(ずいかく)」という組織でできています。

クリックで画像拡大

引用:岐阜大学動物病院 神経科

わかりやすいように、椎間板を「ゼリー入りマシュマロ」に例えて考えてみましょう。周りのマシュマロが線維輪で、内側のゼリーが髄核です。

ヘルニアには2つのタイプがあります。ゼリー(髄核)がマシュマロ(線維輪)から外に飛び出してしまうハンセンⅠ型と、マシュマロ(線維輪)が変形してしまうハンセンⅡ型です。それぞれ原因が異なります。

①ハンセンⅠ型:遺伝

②ハンセンⅡ型:加齢

①ハンセンⅠ型:遺伝

ゼリー(髄核)がマシュマロ(線維輪)から外に飛び出してしまうハンセンⅠ型は、「軟骨異栄養素症」が原因です。

「軟骨異栄養素症」とは、本来骨になるはずの成長軟骨がきちんと成長せず骨が短くなってしまう、生まれつきの疾患のことです。つまり遺伝なのです。比較的若いうち(2~7才)に急に発症します。

軟骨異栄養素症のわんちゃんは、生後6ヶ月以降徐々にゼリー(髄核)の水分が減っていき、弾力がなくなり硬くなって縮んでいきます。そうすると外側のマシュマロ(線維輪)も薄くなり、衝撃を吸収しずらくなり椎間板に負担がかかってきます。このような状態が続くとマシュマロ(線維輪)にヒビが入り、中身のゼリー(髄核)が飛び出します。そのゼリー(髄核)が脊髄(神経)を圧迫し、痛みや麻痺の症状が出るのです。

②ハンセンⅡ型:加齢

マシュマロ(線維輪)が変形してしまうハンセンⅡ型は、加齢が原因です。

わんちゃんが歳を取るにつれて、椎間板(ゼリー入りマシュマロ)に疲労が蓄積されていき変形します。そしてマシュマロ(線維輪)が徐々に分厚くなっていき、脊髄(神経)を圧迫します。成犬~老犬(8~10歳)に多く、慢性的に進行します。

その他の原因も

一般的に主な原因は加齢と遺伝なのですが、その他に「足腰に負担のかかる普段の動作」も原因になり得ます。例えばソファーや段差などの上り下りやジャンプ、滑りやすいフローリング、後ろ足だけで立つ2本足姿勢などです。

「そんなことが原因に?! 」と意外に思いますよね!

でも実は、知らず知らずのうちにわんちゃんの足腰に負担が蓄積されていき、ヘルニアになる可能性があります。飼い主さんが普段から気をつけるよう心がけたいですね。

ヘルニアになりやすい犬種はあるの?

ハンセンⅠ型、Ⅱ型でヘルニアになりやすい犬種がそれぞれあります。ハンセンⅠ型ではミニチュアダックスフントが一番ヘルニアになりやすいと言われています。

①ハンセンⅠ型

- ミニチュアダックスフント

- フレンチブルドッグ

- コーギー

- トイプードル

- シーズー

- パピヨン

- ビーグル

- ペキニーズ

- パグ

- ポメラニアン

- ジャックラッセルテリア

など小型犬が多い

②ハンセンⅡ型

- 柴犬

- ヨークシャーテリア

- トイプードル

- パピヨン

- マルチーズ

- シベリアンハスキー

- ミニチュアピンシャー

- ラブラドールレトリバー

- ゴールデンレトリバー

など、大型犬も含まれる

犬のヘルニアのリハビリ方法は?

では、もしわんちゃんがヘルニアになってしまったらどうしたらいいのでしょうか。なんと、自宅でもリハビリできる方法があるんです!

ただし、初めから行うのではなく、必ずまずは病院に連れて行きましょう。ヘルニア発症時はわんちゃんの痛みや炎症がひどく、安静にしていなければいけません。獣医さんに相談しながら、症状が安定してきたらリハビリを始めましょう。

犬がヘルニアになった場合のマッサージ方法

自宅でも簡単にできるマッサージ方法を2つご紹介します。

①温浴マッサージ

わんちゃんをあたたかいお風呂に入れてあげる方法です。血行が良くなり自律神経が整えられ、自己治癒力がUPします。とっても気持ちよさそうですね!

- お湯の温度は41~42度に設定

- シャワーを首~腰に沿ってかけてあげる

- 小さいタオルを背中にかけ保温

- 毎日20~30分、1日1~2回やってあげると良い

マッサージは強く揉んだり押したりせず、背骨をなでてあげる程度にします。シャワーを背骨に当てるだけでも十分刺激になります。また、肉球を優しく揉んであげると運動神経へのいい刺激になります。

ツボは場所を見つけにくくヘルニアが悪化する可能性があるため、もしツボをマッサージしたい場合は獣医さんへ相談をおすすめします。

また、温浴後はよくタオルで体を拭き、ドライヤーで乾かしてあげましょう。せっかく温浴しても、濡れたままだと冷えてしまい逆効果ですので気をつけましょう。

②屈伸運動

わんちゃんを仰向けにした状態で、前足または後ろ足を左右一緒に自転車を漕ぐようにゆっくりと曲げたり伸ばしたりしてあげます。筋肉をほぐす効果と、足の神経に刺激を与える効果があります。血行が良くなる温浴後に行うのがおすすめです。

肉球マッサージも、お風呂の外でもしてあげることができます。

犬の腰痛マッサージ

以下のようなわんちゃんは、足腰に負担がかかりやすく腰痛になりやすい傾向があります。

- 足の短いミニチュアダックスフントなどの犬種

- 高齢のわんちゃん

- 肥満のわんちゃん

- フローリングで生活しているわんちゃん

腰への負担が慢性的に続くとヘルニアにつながる可能性があるため、普段からマッサージで筋肉をほぐし疲れを取ってあげましょう。マッサージの場所は、腰というより首からしっぽの手前まで背骨の左右の筋肉をマッサージする感じです。

ただしひどい腰痛やすでにヘルニアになってしまった場合は、まずは安静が必要です。マッサージはできません。必ず症状が落ち着いてから行ってくださいね。

- わんちゃんを横向きに寝転ばせる

- 背骨の左右の筋肉をゆっくり指で押し、ゆっくり離す

- 首の根元からしっぽの方まで行う

- 背中の皮をつまみ、ひっぱって伸ばす

背中や首の付根の周りの筋肉(以下の図参照)は、わんちゃんが気持ちいいと感じるポイントです。気持ちよさそうか、痛がっていないか表情を見ながらマッサージしてあげましょう。

犬のヘルニアにコルセットの効果はある?

ヘルニアの症状が重かったり手術を受けたりした場合は、コルセットをするとわんちゃんの足腰への負担を減らすことができます。背骨と腰が曲がらないように支え、下半身をサポートしてくれます。つけたままトイレもできます。

1つご紹介しますね。「わんコル」という犬用のコルセットです。

コルセット本体は柔らかい素材なので、つけたままごろんと寝転ぶことができますよ。背中には支えになるプレートが入っていますが、硬すぎず柔らかすぎず程よい弾力性でわんちゃんが違和感を感じにくくなっています。

小型犬用のSサイズと中型犬用のMサイズがあります。「どちらのコルセットにしたらいいかわからない! 」という場合は、購入前にメールで問い合わせるとスタッフさんがアドバイスしてくれます。インターネットで購入する時はサイズや種類で迷うことがありますが、こういった対応があると安心ですね。

また、付属品の歩行補助用の持ち手をつけることができ、わんちゃんが立ったり散歩したりする時に飼い主さんが上から持つような状態で支えてあげることができます。

動物病院にコルセットのサンプルがある場合もあるため、気になったらまずは獣医さんに相談してみましょう。

わんちゃんによっては形が合わなかったり嫌がったりするかもしれません。そんなわんちゃんのために、体に合わせてオーダーメイドのコルセットを作っている業者や動物病院もあるようです。その場合も獣医さんに相談してみるといいでしょう。安心してよりぴったりなものをつけてあげたいですね。

犬用のヘルニア対策サプリ! おすすめは?

・グルコサミン:関節を構成・補強する

・コンドロイチン:軟骨の水分を保つ

人間と同様、犬のヘルニアにもグルコサミンやコンドロイチンが有効と言われています。どちらも関節の健康をサポートする成分です。また、その他にも犬の健康を関節以外の面でも総合的にサポートしてくれるサプリもあります。

①あんよくん

犬の関節に特化したサプリです。グルコサミン、コンドロイチンの他に、軟骨と細胞に水分を与えるプロテオグリカンと、デトックスやアンチエイジング目的の酵母エキスなどが含まれています。

②グルコサミン350

グルコサミン、コンドロイチンに加え、ルイボスティーをたっぷりと配合しています。ルイボスティーには活性酸素を抑える働きがある酵素が含まれており、自分で治す力をサポートします。

③ペットのサプリ。骨・腰・関節

主にグルコサミン、コンドロイチンを配合したサプリです。比較的安価です。この2成分をメインで与えてみたい方におすすめです。

犬がヘルニアになってしまったら! ○○はどうしたらいいの?

わんちゃんがヘルニアになってしまったら! 抱っこの仕方、楽な姿勢、安静にすべき? 散歩は? たくさん心配事が出てきますよね。順にご説明します。

犬がヘルニアの時の抱っこの仕方は?

できるだけわんちゃんの体に負担がかからない抱っこの方法を知りたいですよね。ヘルニアの時だけでなく、普段から常に気をつけておく必要があります。

両腋の下だけを持って縦に抱っこするのは、下半身が不安定でわんちゃんの足腰に負担がかかるため、NGです。前足の間とおしりの下に腕を入れて、床と背中が平行に近い状態で抱っこします。胴体とお尻を支えてあげるのがポイントです。

こちらの動画で、正しい抱っこの仕方がわかりやすく解説されています。正しい抱っこの仕方を学んで、普段からヘルニア予防につなげたいですね。

犬がヘルニアの時の楽な姿勢は?

背中をやや丸め横に寝る姿勢が、背骨に負担がかからない姿勢です。背中を少し丸めることで椎間板が広がり、神経への圧迫が少し抑えられます。

柔らかすぎるふかふかの布団は、わんちゃんの体の負担になるためよくありません。硬すぎるのもダメです。わんちゃんが適度に寝返りできるくらいがちょうどよいです。毛布を重ねて調節しましょう。

犬がヘルニアになったら、安静にしたほうがいいの? 散歩は?

ヘルニア発症後の初期段階は、まずは「安静」が一番重要であり必要です。「ケージレスト」と言って、わんちゃんが歩かないように狭いケージに入れて安静にさせる場合もあります。

ある程度症状が落ち着いてきたら、温浴や屈伸運動などのリハビリを行います。散歩はリハビリにもなりますが、ヘルニアの状態によっては痛みを伴ったり悪化することもあります。少しずつ散歩をした方がいいか、それともまだ安静にしていた方がいいか、獣医さんに相談しましょう。

犬のヘルニア予防方法

遺伝的な場合はヘルニアを防ぐことは難しいですが、日頃の生活習慣を気をつけることで予防になることがたくさんあります。

- 太らせない

- 適度に運動させる

- ソファーや段差など無理なジャンプをさせない

- 滑りやすいフローリングは避け、マットなどを敷く

- 縦抱っこや2本足の姿勢はさせない

体重が増えると背骨や足腰への負担が大きくなります。そのためできるだけ太らせないようにし、適度に運動をさせて筋肉を普段から使わせるようにしましょう。

また、ソファーや段差などにジャンプするのも背骨や足の関節に負担がかかるため、避けた方が好ましいです。

おうちの中でフローリングで飼っている場合は、そのままだとわんちゃんがツルツル滑り、やはり背骨や足の関節に負担がかかってしまいます。滑りにくいようにマットなどを敷いて歩きやすいようにしてあげましょう。私たち人間からすると気づきにくい点ですが、とても大事です。

また、前足だけを持つ縦だっこや2本足の姿勢も、わんちゃんの背中や腰に負担がかかってしまいます。よく芸をするわんちゃんが2本足で立っているのを見ますよね。あれは本当は良くないんです。

先程も触れた私の知り合いの飼っているミニチュアダックスフントは、ヘルニアになってしまった原因は遺伝と加齢もありますが「2本足姿勢」も原因の1つになったらしいです。おやつをあげる時に2本足で立つのがかわいくて、よく2本足姿勢をさせていたそうです。

まさかそれがヘルニアにつながるとは…!

実際に生活習慣がヘルニアの原因になってしまうんですね。もちろん、もう2本足姿勢は一切させないようにしているそうです。

まとめ

犬のヘルニアについて、症状やマッサージ方法、リハビリ方法をご紹介しました。

-

腰部椎間板ヘルニアの原因は、ハンセンⅠ型は遺伝、ハンセンⅡ型は加齢

足腰に負担のかかる普段の動作も原因になり得る -

ヘルニアになってしまったら、温浴マッサージと屈伸運動がおすすめ

-

ヘルニアの場合の正しい抱っこの仕方、楽な姿勢を知っておく

ヘルニアになってしまったら、まず安静にすることが必要 -

ヘルニア予防として、太らせない・無理なジャンプをさせないなど生活習慣に気をつける

わんちゃんは話すことができないので、もしヘルニアになってしまった場合は、飼い主さんが出来るだけ早く気付いてあげられることが重要です。そのため、普段から小さな変化にも気づけるようわんちゃんとたくさんコミュニケーションを取り、スキンシップをはかりましょう。